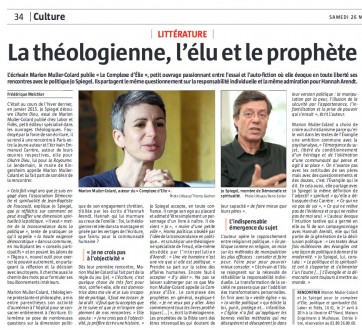

L’écrivain Marion Muller-Colard publie « Le Complexe d’Élie », petit ouvrage passionnant entre l’essai et l’auto-fiction où elle évoque en toute liberté ses rencontres avec le politique Jo Spiegel. Ils partagent le même questionnement sur la responsabilité individuelle et la même admiration pour Hannah Arendt.

L’écrivain Marion Muller-Colard publie « Le Complexe d’Élie », petit ouvrage passionnant entre l’essai et l’auto-fiction où elle évoque en toute liberté ses rencontres avec le politique Jo Spiegel. Ils partagent le même questionnement sur la responsabilité individuelle et la même admiration pour Hannah Arendt.

PUBLIÉ LE 24/03/2016 À 22:52

Politique et spiritualitéIl était une fois une théologienne protestante, néo-rurale et écolo, qui s’était réfugiée dans la montagne, en haut d’un raidillon, avec mari, enfants et chèvres. Loin du monde d’en-bas, bruyant, celui des villes. Strasbourg ? Non, merci. Elle demeurait donc, « dans cet angle unique que je ne partage pas ». Mais avec Internet, quand même. Malheureusement pour elle, elle écrivait des livres – L’Autre Dieu, par exemple – qui avaient des lecteurs… Elle dut donc un jour « se rendre aux autres » (19) comme on se rend à un adversaire secret ou à une évidence, celle que lui enseigna un jour Jean-Claude Guillebaud : « Il y a deux choses essentielles dont nous avons tous besoin : un chez-soi et le courage de le quitter » (27).C’est ainsi que Marion Muller-Colard rencontra après un débat avec Emmanuel Carrère et son Royaume, Joseph Spiegel dit « Jo », maire de Kingersheim, démissionnaire du PS en avril 2015, un homo politicus a priori bien loin de ses préoccupations mais qui avait acheté ce soir-là et lu L’Autre Dieu. Un Jo convaincu et cherchant à convaincre qu’il fallait désormais faire de la politique autrement. Le complexe d’Elie (173 p. – Labor et Fides, 2016) est le récit de cette rencontre d’une femme dérangée de son « chez-soi » par un homme engagé qui a senti – il en a pleuré, nous dit-elle – que cette femme pouvait peut-être l’aider à trouver en politique le substitut au pouvoir qu’il cherchait : une transcendance.Alternant des méditations très personnelles (d’un journal intime ?) et des comptes rendus de dialogues, des commentaires d’évangile et des citations de philosophes (Levinas, Simone Weil), Marion Muller-Colard fait passer doucement mais fermement les couleurs des quatre saisons sur ce travail croisé qui s’ébauche entre l’homme politique et la théologienne, entre vita activa et vita contemplativa – les références à Hannah Arendt sont omniprésentes dans le livre.Jo Spiegel, tel un prophète de l’Ancien testament convoqué par Dieu « pour réparer la vieille histoire » (56), considère que « l’Etat-nation, début du paternalisme en politique » (85), qui nous a gouverné depuis la Deuxième guerre mondiale, a ouvert des « boulevards d’a-responsabilité » (86) et engendré une « démocratie infantile » (87). Il veut inviter le citoyen sur une nouvelle « agora » où celui-ci se ressaisirait.La théologienne qui sait que Jésus est le Verbe lui suggère de « prendre soin des mots » (126). Ils sont là avant nous. Et elle l’encourage, un jour où il doute : « Tu portes une parole qui te dépasse. » (137) Forme primitive ou simplement première de transcendance ?Peu à peu, la théologienne acclimate son « je » au « nous » de l’homme politique tandis que Jo essaie de réparer le « je » citoyen détruit par le « nous » et le « on ». Je/nous, non comme une alternative, mais comme un battement vital, « je » qui se reçoit toujours des « autres ». Comme un remède à la peur dont il est régulièrement question au fil de ces pages. Celle du prophète solitaire en face de Dieu : Jonas qui fuit, Élie qui clame « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Le complexe d’Élie est celui de la génération de Marion, et il est double : être convaincu de ne pas pouvoir faire mieux que ses parents soixante-huitards – « vous avez bien fait la fête », lance-t-elle un jour à sa mère, « et c’est nous qui passons la serpillière » (39) ; et pire encore : pourrons-nous être heureux, après vous ? La peur, c’est aussi ce qui peut nous pousser à nous engager. Mais, prévient Marion Muller-Colard, « la peur est le mobile le plus traitre de l’engagement : elle finit toujours par saigner la cause qu’elle a d’abord servie » (38). Il y a ainsi le vote par peur (98), car en politique comme en religion, on a souvent usé de la peur et de la consolation. « Faire peur pour mieux pouvoir consoler. » (88). Manipulations écoeurantes. On va en sortir.Au terme du voyage, Marion Muller-Colard laisse à Jacques Ellul le soin de tirer la leçon de cette rencontre dérangeante : « Il est impossible dans une vie chrétienne de dissocier une vie privée et une vie publique. » Au lecteur de juger où sa propre vie en est de cette impossibilité.

L’écrivain Marion Muller-Colard publie « Le Complexe d’Élie », petit ouvrage passionnant entre l’essai et l’auto-fiction où elle évoque en toute liberté ses rencontres avec le politique Jo Spiegel. Ils partagent le même questionnement sur la responsabilité individuelle et la même admiration pour Hannah Arendt.

L’écrivain Marion Muller-Colard publie « Le Complexe d’Élie », petit ouvrage passionnant entre l’essai et l’auto-fiction où elle évoque en toute liberté ses rencontres avec le politique Jo Spiegel. Ils partagent le même questionnement sur la responsabilité individuelle et la même admiration pour Hannah Arendt.![]()

Démocratie & Spiritualité …une instance commune de réflexion invitant à l’action.

Démocratie & Spiritualité …une instance commune de réflexion invitant à l’action.